Sport come la pallacanestro sono un contenitore pressoché infinito di storie di uomini che hanno fatto a cazzotti con i propri limiti (‘cause limits, like fears are often…) pur di ritagliarsi uno spazietto nella storia del Gioco. La fucina continua ancora oggi a sfornare racconti di atleti che hanno spostato l’asticella un po’ più in là, alla ricerca dell’impossibile, pur di essere ricordati. Il mondo NBA squarcia il mondo che conosciamo e regala comuni mortali all’olimpo degli Dei, arrivando a mitizzare figure sportive che valicano i confini dell’atto in sé e si regalano alla Leggenda.

Seguendo questo schema mentale, le possibilità di innamorarsi dell’uno o dell’altro giocatore rasentano la certezza matematica, ma se è vero quello che sostiene Nietzsche, ovvero che non si può amare nulla se non ciò che si è scritto con il sangue, allo stesso modo non si può dire di ammirare e rivedersi nella storia di un atleta se non si è appreso appieno quello che significa a livello storico, oltre al senso estetico ed esistenziale che esso tramanda di generazione in generazione.

Figure come quella di Dennis Rodman, così come – ad esempio – quella di George Best, rischiano di essere mitizzate per il personaggio che si sono costruiti (e che valica i semplici confini dello sport) invece che essere glorificate per come hanno rivoluzionato alcuni ambiti del loro gioco. Uno ha reso il ruolo dell’ala destra tremendamente affascinante e maledetto, mentre l’altro ha cambiato per sempre l’arte dell’andare a rimbalzo e di difendere fino alla morte. Ma, tenendo fede a ciò che scrive il filosofo tedesco di cui sopra, la passione per Rodman non può sgorgare dal nulla. I miei ricordi sono fatti di video su Youtube, o stralci di partite guardate sul League Pass, sezione “History”. Non basta questo, anche se le movenze del cinque volte campione NBA potrebbero essere elemento sufficiente per dichiararlo come nuova entità spirituale, il guru dello scivolamento laterale.

L’incontro (che poi si è rivelato essere decisivo per la stesura di questo pezzo) con la personalità di Rodman è avvenuto qualche settimana, quand’ero sommerso da pagine e pagine di svariati libri. Stavo sistemando gli scaffali della libreria a casa dei miei nonni e per puro caso mi imbatto in un volume che attrae irrimediabilmente la mia attenzione. Domina la copertina il volto del Verme, nudo mentre imbraccia due palloni da basket, seduto sulla sella di una delle sue motociclette.

Il mio cervello cerca la sinapsi giusta in modo tale da fornire un senso compiuto allo spettacolo che ho davanti. Dopo aver scartabellato nella mia labile memoria, realizzo ciò che ho davanti a me: l’autobiografia del Verme. Sul dorso era stampato il titolo, sobrio come era solito essere Dennis: “Bad As I wanna Be”. E, dulcis in fundo, in quarta copertina mi ritrovo il nostro che – in posizione statuaria – mi dà le spalle e solleva altri due palloni. Nudo, ovviamente.

La mia prima reazione è ben immortalata dalle frasi convulse che sono riuscito a condividere con i quattro psicolabili che mi seguono su Twitter (sindrome da social network):

Stavo sistemando la libreria di famiglia, quando mi sono imbattuto in questo. Sto ansimando da dieci minuti #Rodman pic.twitter.com/eWamik4maS

— Marco Lo Prato (@marcoloprato) 12 Novembre 2015

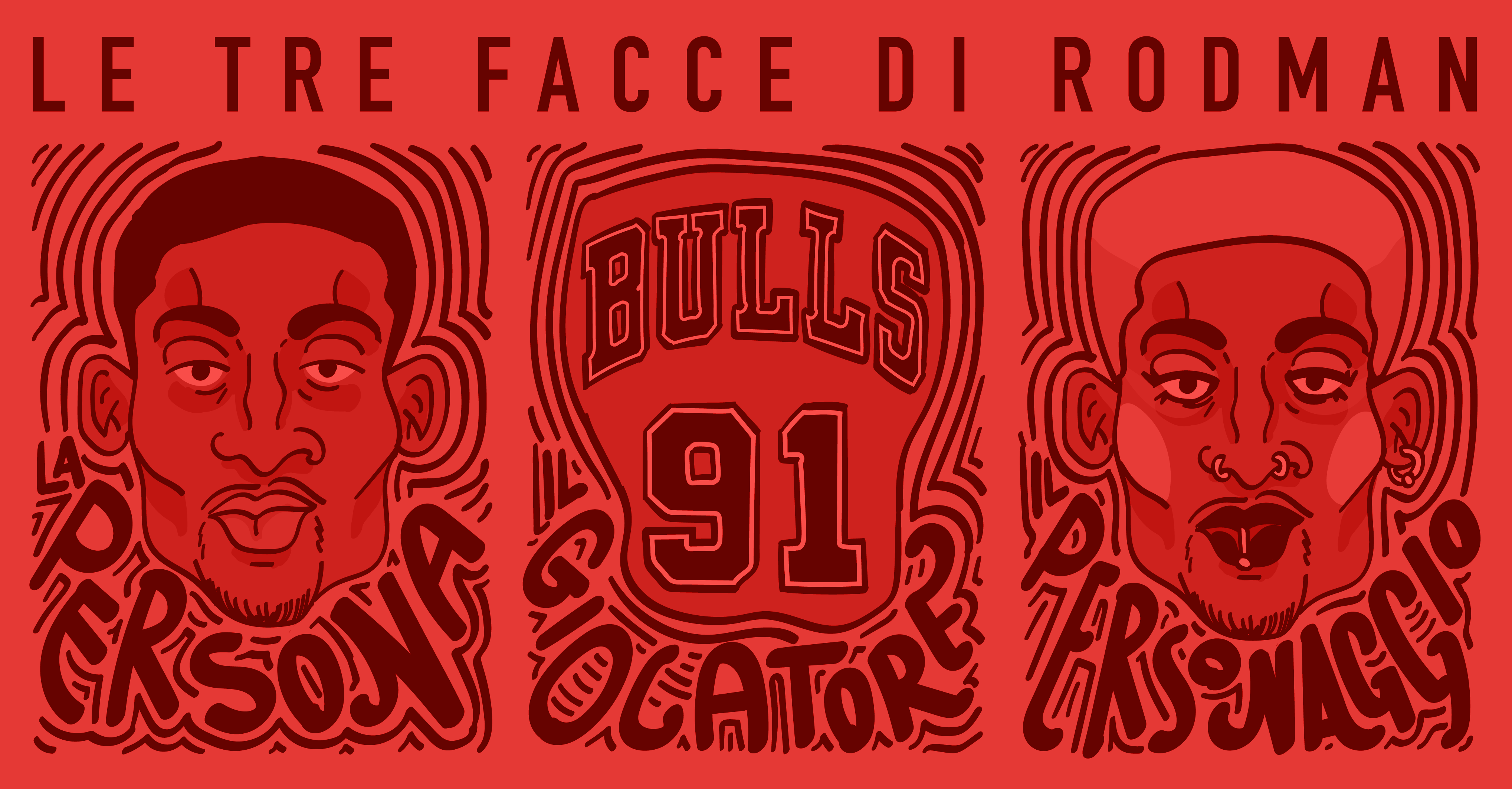

Dopo aver stabilizzato i battiti, incomincio a sfogliare la reliquia, datata 1996. La prima cosa che noto del libro è il font, abnorme, talvolta anche evidenziato o grassettato. Intercalari come ‘’fratello’’ dominano le riflessioni del Verme e mi introducono nei meandri del Rodman-pensiero. Come suggerisce Tullio Laurio nella prefazione dell’edizione italiana, c’è un Dennis trifacciale che si racconta a tutto tondo. Cosa passa nella testa di un giocatore che ha rivoluzionato l’arte dell’andare a rimbalzo, chi è l’uomo che è andato vicino ad uccidersi nel parcheggio del Palazzo di Auburn Hills, fino al personaggio che ha avuto una relazione con Madonna e che si è tinto i capelli con la stessa facilità con cui un comune mortale cambia la sua foto profilo su Facebook.

Il viaggio si prospetta entusiasmante. Le regole le detta Dennis, quindi sarà un’altalena di emozioni. Incomincio a leggere e l’immagine che mi si para davanti è quella di Rodman, seduto nel suo pick-up, fuori dall’area del parcheggio del Palace di Auburn Hill, la casa dei Detroit Pistons. Questo è lo snodo fondamentale della vita di Dennis Rodman. Il punto di rottura tra il Verme che fu e l’uragano multicolor che invaderà i parquet e le televisioni d’America da lì a poco tempo. L’unico compromesso è essere vero, senza limite alcuno.

E’ una notte dell’aprile 1993 e il nostro, dopo sette anni di NBA, è ad un punto di svolta della sua vita. “Dal di fuori avevo tutto ciò che avrei potuto volere. Dentro di me non avevo altro che un’anima vuota e un FUCILE IN GREMBO”. Le ultime parole sono scritte esattamente così, in maiuscolo, quasi a voler testimoniare l’egemonica voglia di mettere una pietra sopra la sua esistenza tormentata, “un’infanzia violenta, poca istruzione, problemi con la legge, un periodo senza casa. Poi il successo, una grande casa, una Ferrari, un nome conosciuto. Ero un’enorme storia di successo, uno special televisivo in carne ed ossa”. Ma quali sono i reali motivi della deriva emotiva di Rodman? “Io mi sentivo come se la mia vita fosse stata smontata insieme a lei. Non potevo continuare ad essere la persona che ognuno voleva che fossi. Non potevo essere quello che la società intende per atleta. Non potevo essere il buon soldato, il felice compagno di squadra e una brava persona fuori dal campo. Ci ho provato e non ce l’ho fatta. Ho provato il matrimonio per il bene di mia figlia e mi è scoppiato in faccia. Ho provato ad essere leale con i miei compagni e ho visto disintegrarsi tutto quando la dirigenza iniziò a dividere la squadra. Ho provato a fare tutte queste cose, le cose giuste, e in cambio non ho ricevuto altro che sofferenza. Ero solo, fratelli. Completamente solo. Mi sentivo bloccato, paralizzato. Come si fa a trattare tutte le stronzate che ti stanno attorno? Non ti insegnano quella parte”. In realtà la domanda era, fondamentalmente, una sola: come si fa ad essere Dennis Rodman?

Bisogna essere nati in un quartiere sperimentale di Dallas, innanzitutto. Non avere il padre e scontrarsi, fin da bimbi, con una realtà difficile, fatta di instabilità economica e familiare. Essere vittima di episodi di razzismo e prendere contatto con realtà quali il furto e la galera. Approcciarsi all’università, per poi lasciar perdere e abbandonarsi ad una vita da senza tetto, trascorrendo ogni giorno con noncuranza, in balia degli eventi. Fin qui, niente di speciale. Quante persone non hanno retto il peso del dover dare un senso alla propria esistenza? Quel che rende la vita di Rodman unica, così come uniche sono tutte le nostre esperienze, è la capacità di Dennis di reinventarsi, imparando a convivere con i propri errori, senza lasciarsi trascinare in fondo all’abisso dal peso di essi. Così, dopo il buio dei suoi vent’anni, si ritorna in pista: l’opportunità giusta arriva in Oklahoma, alla Southeastern Oklahoma State University. Lì Rodman incanala tutta la rabbia accumulata nelle strade di Dallas sul parquet e gioca come se da ogni pallone dipendesse la sua stessa vita. E’ molto intelligente e riesce a lasciare il segno, tanto da diventare per tre anni consecutivi un All American del campionato NAIA. Stare lontano da casa è difficile, ma Dennis trova una nuova famiglia nei Rich del suo amico Bryne, conosciuto in un campetto vicino all’Università e che diventerà uno dei suoi migliori amici. Il padre di Bryne, gli insegnò una delle massime che si porta ancora dietro: “Qualsiasi cosa tu faccia, sii positivo. Fallo come ti pare, non come vuole qualcun altro”. Rodman, da lì in avanti, non si guarderà più indietro e punterà dritto alla NBA.

Prima del draft, partecipa ad alcuni tornei estivi in cui, per dirla con le sue parole, “presi tutti a calci in culo. Io giocavo più duro di chiunque altro. Avevo più fame”. Rodman ha venticinque anni quando si rende eleggibile per il Draft e viene scelto al secondo giro, con la pick numero 27. Entra a far parte dei Detroit Pistons, sposando in toto la causa dei Bad Boys. Al primo allenamento, un reporter gli si avvicina e chiede: “Tu chi sei?”. “Non sono nessuno e sbuco dal nulla”.

Il rapporto con il suo head coach Chuck Daly, è subito buono. Daly stava finendo di amalgamare la squadra che di lì a poco avrebbe vinto due titoli NBA con giocatori come Isiah Thomas, Joe Dumars e Bill Laimbeer . Rodman definì Daly “Un Dio”, per come ha cementato la squadra e per come lo trattava. Il primo anno fu però di assestamento, entrava dalla panchina e il suo inserimento fu graduale: nelle partite in cui non giocava, Rodman impazziva e chiedeva di essere buttato in mezzo. La svolta arrivò nella sua seconda stagione, quando si infortunò Dantley e il nostro venne schierato in quintetto. Il risultato fu esplosivo: I Pistons vinsero 20 delle prime 24 partite in cui Dennis giocò da titolare, spazzando letteralmente via chiunque. Rodman iniziava la partita da ala piccola, ma riusciva a difendere contro chiunque, dall’ala grande sotto canestro alle guardi più pericolose da fuori. “Ovunque servisse difesa, io c’ero”. Lì inizio ad affacciarsi la Leggenda del Verme, soprannome nato per come Dennis si contorceva giocando a flipper. Quella squadra era sporca e cattiva e non aveva paura di nessuno. Emblematica una didascalia di una foto nel libro di Rodman: “I Bad Boys spaccavano il culo a tutti”. E’ simpatico il racconto di uno dei vari episodi di trash talking di Bill Laimbeer, raccontato in quelle pagine. Il centro dei Pistons non aveva paura di nulla e si accaniva sugli avversari: “Ti ricordi come ti ho conciato la scorsa volta? Bene, tieniti pronto, perché sto per fare la stessa cosa un’altra volta”.

Oltre alla regular season, arriva anche la prima esperienza ai playoffs. Rodman deve sublimare la sua ars difensiva e fronteggiare giocatori come Larry Bird e Michael Jordan, due dei più grandi realizzatori di tutti i tempi. Il Verme prende la sfida, come al solito, sul personale e tenta di annientare psicologicamente l’avversario. Bird e Rodman si incontrarono per la prima volta nella post-season nel 1987, quando i Celtics batterono i Pistons e Larry, durante le partite, urlava: “Chi mi sta marcando? Chi mi sta marcando?”, ostentando la sua onnipotenza cestistica. Rodman si segnò il nome e, l’anno dopo, tornò a presentare il conto. Se infatti nella sua stagione da rookie la corsa dei Pistons si fermò alle finali della Eastern Conference, l’anno successivo i Bad Boys si ripresentarono alla lotta per il titolo, ancora più incazzati: “Quando stavo marcando qualcuno e mi capitava di andare in panchina, mentre uscivo lo guardavo dritto negli occhi. Potevo vedere la paura nei suoi occhi. Poi, quando rientravo, quello doveva pensare: ‘oh merda, arriva ancora questo fottuto figlio di puttana. Non segnerò niente, oggi’”. Rodman era così, senza mezzi termini. E più prendeva consapevolezza del suo ruolo da cattivo, più vestiva meglio i panni di quello che “andava là fuori ad abbattere i bravi ragazzi della NBA”. Batterono i Chicago Bulls di MJ per il predominio a Est, poi fecero fuori i Lakers in quattro partite. O, per dirla alla Rodman, “li prendemmo a calci in culo”.

Dopo la vittoria del secondo titolo (e del suo primo premio come difensore dell’anno), i Pistons e la vita di Rodman incominciarono ad andare a rotoli. Dennis si dovette confrontare anche con il fallimento del suo primo matrimonio, durato appena 82 giorni. Si è sposato per il bene della figlia Alexis, nata nel 1988, ma i rapporti tra lui e l’ex signora Rodman, Annie, si sono increspati fin da subito: “Lei tentava di arrampicarsi sui vetri, io li ho rotti”. Qui si interrompe il flashback e ci ritroviamo catapultati a fianco di Dennis e del suo fucile, con cui nel 1993 voleva chiudere i giochi.

“E se tu scruterai a lungo in un abisso, anche l’abisso scruterà dentro di te”

Dubito che Rodman conosca Nietzsche, ma la presa di forza che il nostro ha avuto quella sera ha letteralmente sparigliato le carte in tavola. Il Verme è risorto dagli inferi tenebrosi della sua mente che lo potevano portare all’autodistruzione facendo a pugni con se stesso, fino ad arrendersi all’evidenza: “Io sono diverso dagli altri. Ognuno di noi è diverso dagli altri. Non lascerò che qualcuno reprima la mia indole”. Detto, fatto. Da quel momento, per Dennis Rodman è valso tutto. Ogni cosa poteva essere portata all’estremo, ogni singola partita sarebbe stata giocata fino all’ultimo decimo di secondo. In una notte d’Aprile, Rodman ha ritrovato se stesso semplicemente confrontandosi con il sapore amaro della sconfitta, senza biasimarsi.

Vuoi sposarmi?

Così inizia un nuovo capitolo della vita dell’ormai trentenne originario di Dallas: si torna vicino casa, a San Antonio. I Detroit Pistons smantellano gli ultimi rimasugli dei Bad Boys e cedono uno degli eroi cittadini agli Spurs di Gregg Popovich. Rodman arriva a San Antonio e cambia il colore dei suoi capelli: si fa biondo. Il giorno della presentazione, arriva al palazzetto con un cappellino “SCAVI RODMAN” (…) e prende il microfono. Levandosi il berretto (“feci vedere al mondo il mio nuovo io”) esclama: “Potete amarmi o odiarmi. Ma tutto quello che posso dire è che quando andrò su quel dannato campo, ciò che farò sarà essere tutto d’un pezzo”. Poi gettò a terra il microfono e se ne andò.

Questo voleva dire essere Dennis Rodman

In questo periodo iniziano i problemi di Rodman con l’universo NBA: il suo contratto è infatti da rinnovare, viste le condizioni in cui aveva firmato quand’era ancora a Detroit, a cifre ridicole rispetto a quello che i rookie come Shaquille O’Neal, Grant Hill e Glenn Robinson percepivano fin dai loro primi anni di carriera. Ma al di là del fattore economico, il problema era di spogliatoio: “Quei ragazzi non riuscirono mai a giocare come se si fosse trattato di vita o di morte. Non capirono che non ci si può avvicinare ai playoff nel modo in cui ci si accosta alla regular season. La temperatura si alza nei playoff e devi accendere il fuoco dentro di te per poter competere”. Se nello spogliatoio non si respirava una certa aria, la colpa – secondo Rodman – era di un solo giocatore: David Robinson. Stando alle teorie vermiste, Robinson non aveva il carattere per essere un leader dello spogliatoio, anche se era pagato e considerato tale. Si tirava indietro quando il pallone scottava e soprattutto non riusciva a contenere Hakeem Olajuwon, chiedendo sempre un aiuto in difesa. Quell’aiuto era Rodman.

Nel mirino del Verme finirono molti altri dell’organizzazione Spurs, uno su tutti Gregg Popovich, che tentò in tutti i modi di farlo rientrare negli schemi tattici e mentali della squadra. Non erano le regole di Rodman, quindi non se n’è fatto nulla. Il caos agli Spurs esplose però ai tempi della relazione tra Dennis e Madonna, quando la popstar si presentò allo Staples Center per vedere i Clippers contro San Antonio. Lì la loro relazione divenne di dominio pubblico e l’attrazione dei media fu letale. Inoltre, durante una serie di playoff contro i Jazz, nei giorni senza partite, Rodman preferì stare con Madonna piuttosto che soggiornare con il resto della squadra nell’hotel scelto dalla franchigia. C’era una macchina che lo portava agli allenamenti, per poi prelevarlo e riportarlo da Madonna. Era il 1994 e Rodman era stato sospeso per gara3 per aver fatto lo sgambetto a Stockton e aver colpito Malone, anche se come dice lui “Stockton è uno che gioca sporco ma non si fa vedere, mentre Malone sono convinto ancora adesso di non averlo toccato, mi è caduto addosso”. Fatto sta che Dennis venne bollato come “Grande Distrazione” e fu considerato una delle cause della sconfitta degli Spurs. Il rapporto tra franchigia e giocatore si trascinò per un altro anno, prima di esplodere dopo un’altra sconfitta ai playoff, questa volta in finale di conference contro i Rockets di Olajuwon. Rodman era pronto per andarsene e venne mandato a Chicago in cambio di Will Perdue. Uno che, a detta dello stesso Dennis, non sa giocare a pallacanestro. Un’onta personale.

Come ci erudiscono, a volte si incontra un uomo che è l’uomo giusto al momento giusto nel posto giusto, là dove deve essere. Quell’uomo, per Dennis Rodman, è Phil Jackson. Uno dei pochi coach che l’ha “trattato da uomo, e lo apprezzo” e ha portato l’immagine del Verme ad essere globalmente riconosciuta come indispensabile difensivamente e di un’intelligenza cestistica superiore. Coach Zen ha preso quel che rimaneva del Rodman giocatore dopo l’esperienza agli Spurs, culminata con la sospensione di Dennis nella decisiva gara 5 contro gli Houston Rockets. Nella sua autobiografia “Eleven Rings”, Jackson racconta come avvenne la scelta di puntare sul numero 10 di San Antonio: “Guardammo al mercato per sopperire la partenza di Horace Grant, andato agli Orlando Magic. Facemmo una lista di possibili canditati per quel ruolo e Dennis era l’ultimo della lista. Ero dubbioso anche della sua convivenza con Michael Jordan e Scottie Pippen, che non lo avevano in simpatia per il modo brutale con cui aveva maltrattato i Bulls quand’era ai Pistons, oltre al fatto che molti allenatori mi dicevano che era così ossessionato dai rimbalzi da essere riluttante ad andare in aiuto ai compagni in difesa. Ma lo scout Jim Stack pensava che se non avessimo agito in fretta avremmo rischiato di perderlo, perciò il general manager Jerry Krause decise di invitarlo a casa sua”.

Rodman e Coach Zen

Ci furono due incontri tra le parti che svoltarono la vita del Verme e gli equilibri della Lega. La prima avvenne a casa di Krause, dove Jackson trovò Rodman “sdraiato sul divano con gli occhiali da sole e un berretto da ragazzino dei giornali. Rimase in silenzio per tutta la conversazione. Gli chiesi di andare a parlare in privato, ma lui era interessato solo al suo salario con i Bulls. Risposi che la franchigia pagava secondo la produzione del proprio atleta. Se avesse giocato secondo le potenzialità, ci saremmo presi cura di lui”. Il giorno dopo, Coach Zen e Dennis si ritrovarono nella stanza tribale del Berto Center, un angolo adibito da Jackson – secondo le teorie che aveva studiato e fatto proprie – a posto dove un gruppo di uomini poteva diventare una squadra. “Rodman fu più disponibile e gli chiesi cosa non aveva funzionato agli Spurs. Lui mi raccontò di Madonna, ma soprattutto del fatto che era stanco di aiutare il centro David Robinson che si faceva intimidire da Hakeem Olajuwon”. Per concludere con una perla: “Metà dei giocatori degli Spurs lasciavano le proprie palle chiuse in freezer ogni volta che uscivano di casa”. Poi i due parlarono dell’attacco Triangolo, che Rodman riassunse in poche parole: “Consiste nel capire dov’è Michael e passargli la palla”. Infine Jackson gli disse: “Se credi di essere l’uomo giusto di questa squadra, firmiamo. Ma non puoi fare cazzate. Abbiamo la possibilità di costruire una squadra da titolo. Vogliamo tornare a vincere”. Rodman accettò l’offerta dei Bulls e scelse la maglia numero 91: “il 10 era stato ritirato in onore di Bob Love. E quali sono le prime cifre del numero che fai PER SPEGNERE UN FOTTUTO INCENDIO?”.

Il resto, come si suol dire, è ormai leggenda.

Il percorso nella testa di Dennis Rodman volge alla conclusione. Non è assolutamente facile riassumere le gesta, i dilemmi e gli interrogativi di uno dei più controversi personaggi della storia della NBA. Il Verme stesso, scrivendo la sua autobiografia nel 1996, ha tagliato fuori alcune delle pagine più assurde della sua vita. Il semplice fatto che per sponsorizzare il suo libro si sia presentato agli instore vestito da sposa, dichiarando di voler sposare se stesso. Ma anche gli ultimi due titoli con i Chicago Bulls, momento in cui Phil Jackson colloca la mutazione del Verme. Quando finalmente MJ, Scottie e Rodman iniziarono a fidarsi l’uno dell’altro, costituendo il core di una delle squadre più forti di tutti i tempi. “Dennis ai Bulls è come Mick Jagger che suona con i Beatles”, ha riassunto Tullio Lauro.

Rodman in Cina, negli ultimi anni della sua carriera

Infine, la storia recente, costituita dai suoi viaggi a Pyongyang, a casa del suo amico Kim Jong-un. L’unico americano a cui il leader della Corea del Nord abbia mai voluto rivolgere la parola. In rete è anche spuntata una sua foto con addosso la maglia numero 91 dei Bulls, quando ancora era un giovane liceale e non un leader, presidente megagalattico, supremo e assoluto. Intrecci di uomini, amicizie, casini. Tanti casini. Ma è per questo che la gente si rivede in quel faccione pieno di piercing, dai capelli improponibili in tutti i paesi del mondo (tranne, ovviamente, la Corea del Nord).

Dennis Rodman sembra vergato dalla penna di Charles Bukowski tanto è crudo, imperfetto e sempre in balia delle sue contraddizioni, sarà destinato a far discutere. Ma lui lo sa: l’unico compromesso, è non averne nessuno. Questa è la legge del Verme.

Marco Lo Prato