Chissà se Charles Dickens, una volta ultimato il suo “Canto di Natale” nel 1843, si sarebbe mai aspettato che a distanza di un secolo o poco più, il suo romanzo sarebbe stato ripreso e citato da centinaia di diversi autori, registi e sceneggiatori fino a farlo diventare parte integrante della tradizione natalizia. “A Christmas Carol” ci è stato proposto in tutti i modi possibili ed immaginabili; quindi, perché non provare a farne una versione per la nostra tanto amata palla a spicchi? Certo, in questa riproposizione non vedremo alcun Ebenezer Scrooge da redimere, bensì solo un giovane ed ingenuo ragazzo in preda ad un dilemma esistenziale.

24 Dicembre 2012, Inglewood, Los Angeles, sono le 21.30 ed un giovane attraversa solitario Hollywood Park, qualche fiocco di neve cade lento dal cielo, la temperatura è fredda, più fredda della media stagionale nella città degli Angeli; il ragazzo non se ne avvede e sembra non soffrire il gelo, continua la sua camminata, rigorosamente con la giacca aperta e le scarpe slacciate. Sulle spalle ha un borsone, sul volto i segni delle lacrime che si mischiano in un tutt’uno con i fiocchi di neve, che nel frattempo scendono sempre più copiosamente con il passare dei minuti. La borsa è quella bianco-verde degli Inglewood Sentinels, squadra di basket dell’High School locale. Si è appena svolta un’importante partita contro i Mission Hills Grizzlies, sfida che il nostro giovane, ancora privo di nome, ha osservato per l’ennesima volta interamente dalla panchina. Ben poco gli importa che i suoi abbiano perso di soli due punti; l’unica cosa che gli interessa è poter giocare qualche minuto, dimostrare il suo valore, non vedere più quel dannato n.e. accanto al suo nome nei tabellini. Ma coach Pat Roy è stato chiaro, e lo è stato più volte, le potenzialità ci sono ma lo stile di gioco è ancora troppo grezzo e poco curato per permettere ad un giocatore di 1.65 cm di avere minutaggio in un basket che inizia a diventare di alto livello. Il ragazzo continua a camminare mentre in testa ha sempre le parole dell’allenatore; Hollywood Park non è esattamente di strada per raggiungere casa sua dal numero 231 di S. Grevillea Avenue dove svolgono le partite i Sentinels. Tuttavia, il giovane Paul Chandler (questo il nome del ragazzo) è solito prolungare di qualche miglio il suo tragitto in serate come questa, poichè la deviazione gli permette di raggiungere il luogo che fin dall’infanzia l’ha spinto a propendere per il basket anziché per il baseball, come avrebbe preferito papà Reynold, The Forum. La storia dello sport in un unico palazzetto, la storia di una città, la storia dei Los Angeles Lakers, che dal ’67 al ’99 hanno giocato qui le loro gare casalinghe. Kobe, Shaq, Magic, Kareem, lo show time e le grandi rivalità coi Celtics, tutte cose che Paul conosceva solo per racconti o video, ma quel palazzetto era lì e si ergeva statuario davanti a lui ogni volta, trasudando storia. Il ragazzino fissava quel capolavoro architettonico e restava attonito, per un secondo le lacrime, ricorrenti ad ogni partita vista dalla panchina, si fermavano per poi riprendere a sgorgare per tutto il tragitto attraverso il parco.

È la vigilia di Natale ma a casa non lo attendono feste o fastose cene; il padre è all’estero per lavoro e la madre ha il turno di notte al Centinella Hospital dove lavora come infermiera. Paul fruga tra le tasche ed estrae i 10 dollari che mamma gli aveva dato per mangiare qualcosa, ma non ha fame: l’amaro in gola ha placato ogni appetito. Percorre gli utimi metri di W Century Blvd che lo separano dalla sua dimora; su un lato della strada Taco Bell, sull’altro un Mc Donald’s e l’odore di fritto si propaga nell’aria mischiandosi a quello di asfalto bagnato e all’ancor meno piacevole smog degli scarichi delle auto. Un barbone, nel frattempo, cerca conforto per la notte tra delle scatole di cartone nel vicolo accanto a casa Chandler; Paul lo vede e mette nuovamente la mano nella tasca e, dopo aver osservato per qualche secondo i soldi stretti nel suo pugno, li porge al senzatetto che ringrazia con un cenno del capo e con quello che probabilmente sarebbe stato un sorriso se la sua mimica facciale non avesse risentito del freddo pungente.

Il ragazzo, dopo aver salito le scale, raggiunge l’interno 23 dove risiede, infila la chiave ed entra. Finalmente a casa. Le luci sono tutte spente, nella residenza un impalpabile chiarore dell’albero di Natale semi addobbato. Paul sospira e pensa che almeno in quel giorno sarebbe stato bello trovare il calore di una famiglia ad attenderlo e a rincuorarlo, ma le cose in casa Chandler andavano così. Una volta svuotato il borsone raggiunge la propria camera. Sulle pareti, i poster dei suoi grandi idoli: Magic, Kobe, KD, O’Neal, Wade, l’immancabile Jordan. Il ragazzo osserva quei campioni e si chiede se anche loro, alla sua età, avessero vissuto una situazione simile, e poi, a mente un po’ più lucida, torna a pensare alle parole del suo allenatore. “Tu sei un playmaker, devi dirigere la squadra, devi sviluppare un tuo stile di gioco, devi dare sicurezza ai tuoi compagni ma come fai a trasmettere sicurezza se persino tu sei insicuro?”. Coach Roy aveva colto nel segno, dopotutto è uno che di basket ne mastica e ne ha masticato parecchio nella sua carriera e ne ha visti tanti di giovani ancora incapaci di brillare di una luce propria. “Se non sai da dove iniziare prova a prendere spunto da qualche giocatore professionista del presente o del passato che ti piaccia e da lì parti per creare il tuo stile di gioco”, questo il consiglio dell’allenatore. Paul inizialmente aveva trovato il suggerimento stupido ma ora magicamente sembrava assumere un senso; e poi, se questo era l’unico modo per guadagnare qualche minuto, tanto valeva provare. Il dubbio ora è un altro: a chi ispirarsi? I play che l’avevano impressionato erano tanti, Kidd, Jason Williams, Stockton, Rondo, lo stesso Magic, Nash, Pete Maravich, Thomas e moltissimi altri, ognuno con un modo di fare tutto suo e ognuno influenzato dalle esigenze e richieste del momento storico cestistico a cui apparteneva; immagini che continuano a sommarsi in testa e l’enigma sembra non avere soluzione almeno per il momento, quindi Paul spegne la luce e decide di dormire, sperando che la notte gli porti consiglio.

*Si sa gli Dei del basket sono storicamente i più bizzosi tra gli Dei del pantheon e poi è Natale, figuriamoci se il fato non coglierà l’occasione di manifestarsi.

È da poco passata la mezzanotte quando il giovane Paul sente uno strano rumore provenire dalla cucina; svegliatosi di soprassalto fissa l’orologio e drizza subito le orecchie. Afferrato il cellulare dal comodino, il ragazzo digita 9 1 1 e si prepara a inoltrare la chiamata, ma improvvisamente non si sentono più rumori. Solo il silenzio lo circonda. Dopo essersi tranquillizzato, appoggia nuovamente il telefono e si appresta a riprendere sonno, ma a questo punto ecco un nuovo boato, ancora più vicino del precedente. Paul conosce bene quel suono e non ha dubbi: è un pallone che rimbalza provocando tuttavia un frastuono amplificato rispetto al normale. Il giovane non ha neppure il tempo di scattare in piedi che la porta della sua stanza si spalanca violentemente portando con se un’accecante luce bianca. Il ragazzo vorrebbe urlare a squarciagola ma non riesce ad emettere alcun suono. Pian piano la sua vista si abitua al bagliore e davanti alla porta scorge un’imponente figura umana. La fisionomia non è ancora ben chiara ma indossa sicuramente una maglia da basket, sul petto il numero 34 e la scritta Inglewood. Paul ha visto migliaia di volte quella divisa e non potrebbe essere altrimenti; dalle sue parti e soprattutto nella sua scuola quelle due cifre sono un’istituzione, appartengono ad un giocatore che ha scritto la storia dei Sentinels e nel ’95 si è guadagnato, proprio con la maglia dell’high school locale, la possibilità di giocare il Mc Donald’s All American Game, per poi passare ai Jayhawks a livello collegiale ed infine ai Boston Celtics, dei quali sta tuttora scrivendo la storia. Paul Pierce è lì, ai piedi del letto del nostro Paul. Il ragazzo, sbigottito, guarda fisso il volto ora visibile di “the Captain and the Truth”, gli occhi sono sgranati. Il cuore va all’impazzata, la bocca impastata, la gola secca e qualche goccia di freddo sudore scende dalla sua fronte; molto frastornato e ancora incredulo, il giovane si da qualche pizzicotto per accertarsi di non essere in un sogno o in preda a qualche mistica visione. È tutto vero. P-Square è lì. Paul vorrebbe fargli un sacco di domande, chiedergli milioni di cose ma, quando cerca di proferire parola, dalla sua bocca esce solo un sibilo. I due si fissano, uno dall’alto dei suoi 2 metri, l’altro da sotto le coperte. Dopo qualche eterno secondo di silenzio, Pierce alza la sua enorme mano mostrando tre dita al ragazzo e il suo viso inizialmente cupo si ammorbidisce in un rassicurante sorriso; dopodiché, inizia a parlare, spiegando che nel corso della notte sarebbero andati a fargli visita altri tre spiriti che avrebbero cercato di mostrargli tre modi diversi di intendere il ruolo del playmaker, per dargli una mano a sviluppare le sue doti ed aiutarlo così a decidere del suo futuro. L’arrivo del primo spettro, “il playmaker del basket passato” è previsto per l’una, a seguire sarebbero giunti gli altri due. Lo studente di Inglewood ascolta molto attentamente le parole del leggendario omonimo ma non riesce ad esprimersi, si limita ad annuire ad ogni parola. Ancora incredulo. fissa il giocatore che fino a quel momento aveva potuto mirare solamente da dietro uno schermo. Paul trova finalmente il coraggio per rivolgergli la parola ma è troppo tardi: Pierce ha finito le sue spiegazioni e scompare nello stesso bagliore che lo aveva introdotto pochi minuti prima in casa Chandler. Il piccolo play dei Sentinels repentinamente esce dal letto e si fionda alla porta della camera per cercare tracce del giocatore dei Celtics. Niente. Scomparso nel nulla. Il ragazzo è quanto mai disorientato e ancora non riesce a capire se si tratti di un sogno o meno, ispeziona attentamente tutta la casa alla ricerca di indizi, tuttavia la sua spedizione è infruttuosa. Decide quindi di rimettersi a dormire, nonostante l’adrenalina sia alle stelle e qualche dubbio sulla sua integrità mentale. Fatica a prendere sonno ma dopo una mezz’ora a rotolarsi tra le lenzuola riesce finalmente a conciliarsi con Morfeo.

*citando Federico Buffa che racconta Sprewell

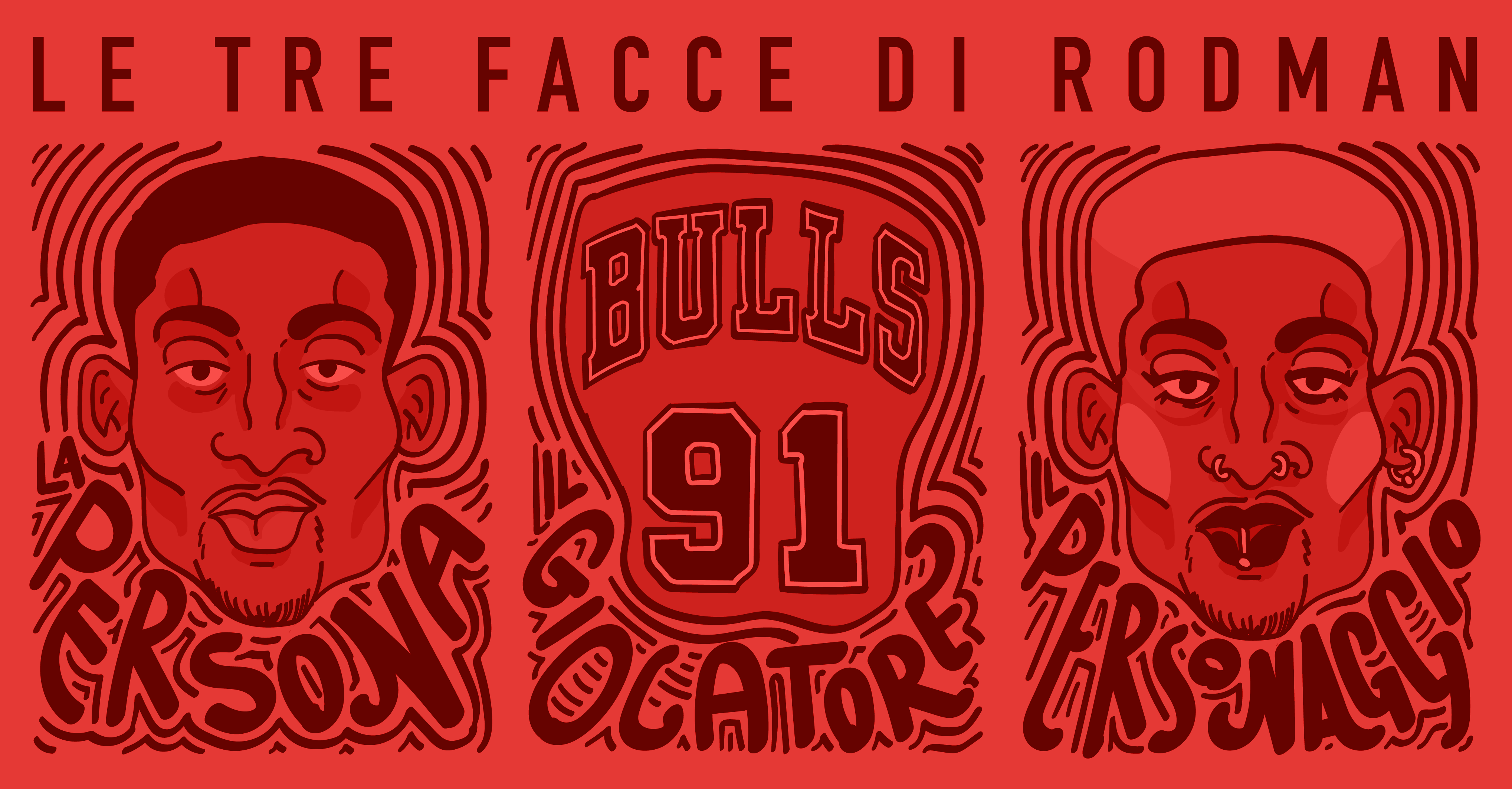

Un ringraziamento a Lorenzo Natoli di Studio&Comunicazione per l’immagine copertina.

SEGUITECI SU FB: https://www.facebook.com/NbaReligion

SEGUITECI SU TWITTER: https://twitter.com/NbaReligion