Avevamo lasciato (potete tornare a controllare qui) Latrell Sprewell nella notte del Draft, scelto dai Golden State Warriors con la #24. Con l’inizio della sua avventura NBA inizia anche una nuova parte della sua vita: una serie di avventure al limite tra follia e sregolatezza.

Don Nelson, l’uomo con la “cravatta a forma di pesce”, dà spazio (circa 35 minuti a partita) e fiducia a quel ragazzo che in molti avevano ritenuto troppo gracile per la grande e cattiva lega professionistica. Ne viene ripagato da una stagione magistrale in cui Spree fa segnare 15.4 pts, 3.8 ast e 3.5 rbd, il che gli vale l’inclusione nell’All Rookie Second Team. La scelta #24 è l’assoluto steal of the draft del 1992. Ma la positiva stagione individuale di Spree non ha riflessi su quella della squadra, che compila il deludente record di 34 vinte e 48 perse. Eppure non tutti i mali vengono per nuocere. Il record negativo frutta a Golden State la terza scelta al Draft del 1993, scelta che viene convertita in Penny Hardaway. Ma dall’altra parte degli Stati Uniti c’è una franchigia, gli Orlando Magic, che, su consiglio (o su pressione) della sua stella Shaquille O’Neal, ha deciso che proprio Penny Hardaway è il tassello mancante per la creazione di una squadra da Finals. Insomma i Warriors devono ringraziare il film Blue Chips, sul set del quale Penny e Shaq si erano incontrati per la prima volta, se ottengono Chris Webber, ala forte da Michigan, scelta #1 quell’anno. La franchigia di Oakland diventa così un carro armato irrefrenabile, con Spree, Chris Webber, Tim Hardaway e Chris Mullin a roster. Infatti nella regular season compila un record di 50 vinte e 32 perse, mentre Chris Webber si prende il titolo di Rookie of the Year e Spree va all’All Star Game e entra nell’All NBA Team. Latrell aveva messo su numeri da capogiro in quella stagione straordinaria: 21 pts, 4.7 ast, 4.9 rbd giocando circa 43 minuti a partita per 82 partite. Don Nelson dichiara candidamente “Non posso fare a meno di lui, fa tutto in campo. Segna venti punti a sera, passa la palla, va a rimbalzo e difende sul miglior giocatore degli avversari. Sarei un pazzo a toglierlo!”. L’accesso ai play-off è qualcosa di scontato. Ma proprio lì, nel momento più importante, qualcosa si inceppa. I Phoenix Suns spazzano via il carro armato con un secco 3-0 al primo turno, e danno inizio alle crepe che porteranno Golden State all’autodistruzione. Nella successiva stagione ’94-’95 Don Nelson ha un feroce litigio con Chris Webber, che lo accusa di favorire apertamente Tim Hardaway e che si fa cedere. Se ne va ai Washington Bullets, in cambio di Tom Gugliotta e dell’altissimo Manute Bol. Spree fa di nuovo registrare numeri sensazionali (20.6 pts, 4 ast, 3.7 rbd), ma la stagione è comunque un fallimento, con un record (26-56) che costa il posto a Don Nelson. I Warriors ottengono la scelta #1 al Draft del 1995, spesa per Joe Smith, e ingaggiano coach Rick Adelman. Ma il trend non vuole cambiare. L’atmosfera pesante e i contrasti interni portano all’addio anche Tim Hardaway, spedito ai Miami Heat insieme a Chris Gatling in cambio del nulla cosmico mascherato da Kevin Willis (che era stato una star a Atlanta con Wilkins) e Bimbo Coles. È sempre più evidente che, con gli ultimi anni buoni di Chris Mullin ormai agli sgoccioli (se ne andrà nel 1997 e si ritirerà nel 2001), la squadra è nelle mani di Spree. Ma se Latrell ha ereditato qualcosa da sua madre è assolutamente la poca abilità nel fare le scelte. E Spree si sceglie il peggior “consulente” possibile: suo padre Latosca, magicamente riapparso il giorno del Draft (forse attirato dal forte odore di dollaroni sonanti). I suoi numeri subiscono una leggerissima involuzione quell’anno (18.9 pts, 4.2 ast, 4.9 rbd, comunque un bel viaggiare) ma sono i suoi atteggiamenti, soprattutto, a preoccupare. Un giorno, in allenamento, Jerome Kersey difende aggressivo su di lui. Troppo aggressivo secondo Spree, che decide, incautamente, di venire alle mani col compagno. Ora, Kersey non era proprio una stella, ma in campo era sempre duro e cattivo, e sembra proprio che sapesse essere duro e cattivo anche nella vita quotidiana. Rivolta Spree come un calzino, costringendolo a una ingloriosa battuta in ritirata. Ma Spree non è proprio il tipo che si ritira. Esce furente dalla palestra e rientra impugnando una chiave inglese. Ci vuole tutto il roster per trattenerlo, mentre Kersey viene chiuso in fretta e furia nello spogliato, temporaneamente al sicuro. L’establishment dei Warriors comincia a pensare che Latrell sia leggermente fuori controllo. Ma quello che sta facendo in campo lo pone al di là di ogni discussione possibile. Veleggia, comodamente dominante, su tutti i parquet d’America, ammassando cifre come minimo importanti: 24.2 pts, 6.3 ast (career high a entrambe le voci) e 4.6 rbd nella stagione ’96-’97. È la miglior guardia dell’NBA. Sono numeri che gli valgono una nuova convocazione all’All Star Game, ma che non bastano per invertire il pessimo andamento della squadra, che mette insieme un altro record negativo (30-52). È tempo di una svolta in quel della California e il primo a rimetterci il posto è il coach, Adelman.

Per sostituirlo i Warriors decidono di puntare forte sull’head coach dei Portland Trail Blazers, tal P.J. Carlesimo. P.J. è un personaggio pittoresco. Italoamericano, come suggerisce il cognome, erede di una “dinastia” di coach, aveva ben figurato nel basket collegiale come head coach a Seton Hall, tanto da meritarsi il posto di assistant coach in ben due spedizioni della nazionale USA (mondiali 1990 e Olimpiadi 1992, quelle del “Dream Team”). Passato ai professionisti aveva condotto per tre volte consecutive Portland alla post-season, senza riuscire mai, però, a vincere una singola serie. Ma quello che caratterizza maggiormente Carlesimo è l’aggressività. Allena seguendo metodi e filosofia degni del miglior sergente Hartman, non disdegnando l’utilizzo di pesanti insulti verbali. A Portland, proprio a causa di questo atteggiamento, Rod Strickland, playmaker titolare, era arrivato a boicottarlo per sette partite. Sette. Inaudito nell’NBA. P.J. Carlesimo grida, strepita, sputa bile, parafrasando Churchill, da buon italiano (almeno in parte), “perde le partite come fossero guerre, e le guerre come fossero partite”. Crede profondamente nell’intensità. L’intensità ad ogni costo, sempre e comunque. Crede in una pallacanestro fatta di assoluti. E Latrell Sprewell è l’ultimo uomo al mondo che si possa adattare a questo credo ferreo. Carlesimo lo sceglie come bersaglio preferito fin dal primo allenamento. “Spree non ti impegni.” “Spree non difendi abbastanza duro.” “Spree non stai dando il massimo.” Non aiuta il fatto che la partenza di Golden State quell’anno sia un drammatico 1-13. Spree è frustrato. P.J. è semplicemente furioso. Le sue offese nei confronti dei giocatori aumentano proporzionalmente al calare dei risultati. E Spree è sempre nell’occhio del ciclone. C’è troppa tensione perché non s’arrivi al punto di rottura. Succede a dicembre. La squadra è impegnata in una sessione di tiro. Spree è in coppia con Muggsy Bogues. Lui gli passa la palla e il piccolo playmaker tira. Ma secondo Carlesimo il passaggio non è abbastanza veloce. Il coach comincia ad apostrofare Spree dall’altra parte della palestra, ma lui non ne può più. Si ferma e alza gli occhi al cielo. In palestra cala il silenzio. Carlesimo si avvicina ai suoi giocatori a passi misurati, supera la metà campo e infine arriva a un solo passo da Latrell. È più basso e sicuramente meno massiccio, ma questo non gli impedisce di urlargli contro. Sarà l’ultima volta. Spree gli mette le mani al collo e comincia a strangolarlo. Lo fa per quindici, lunghissimi secondi. E mentre il dramma si consuma sotto i loro occhi, il resto dei giocatori volta la testa dall’altra parte. Dopo quell’interminabile quarto di minuto, Latrell sembra tornare in sé. Lascia la presa e esce dalla palestra senza un’altra parola. Tutti pensano che se ne stia andando, ma non è così. Dopo venti minuti lo vedono rientrare. Cercano di fermarlo, gli dicono che si sta rovinando, “Man, you look bad!”, “Stai facendo una pessima figura” gli gridano. Lui, nonostante tutto, si avvicina a Carlesimo e gli molla un pugno in faccia. Golden State gli rescinde il contratto immediatamente, le critiche e le prese di distanze piovono su di lui da tutta l’NBA e lo sport professionistico. La carriera di Spree è finita.

O forse no.

C’è qualcosa che l’incubo americano ha insegnato a Spree: non è finita finché non è finita. Latrell sa di avere una possibilità. Ha il denaro, e il denaro gli permette di comprare il miglior supporto legale possibile. Spree si prende un avvocato, Johnnie Cochrane, il migliore su piazza, già avvocato di O.J. Simpson, e fa causa ai Warriors per la rescissione unilaterale del suo contratto. Perde l’arbitrato, il caso ha fatto troppo scalpore. Così Spree si ritrova solo, disoccupato, senza il basket, l’unica cosa che sembrava capace di tenerlo in equilibrio. Perde il controllo di se stesso: un giorno mentre se ne sta andando in giro in auto decide di farsi produttore e regista di un remake del film “Duel” di Steven Spielberg. Ma l’autista che butta fuori strada non è uno stunt-man e per zittirlo e convincerlo a non sporgere denuncia servono svariati assegni, con scritte sopra cifre con una certa quantità di zeri. Un altro giorno uno dei suoi pitbull morde sua figlia, staccandole un orecchio. Al momento di abbattere il cane però, Spree si oppone. Il motivo? Non vuole che l’uccisione dell’animale colpevolizzi troppo la bambina. È completamente allo sbando. Ma qualcosa si sta muovendo. L’NBA riprende in mano la sua situazione e decide che Golden State ci ha perso troppo. Perdere un giocatore di quel valore senza ottenere nulla in cambio sarebbe un grave colpo per tutti. Così Latrell Sprewell, contro ogni previsione, viene reintegrato nel roster dei Warriors, ma si becca anche una squalifica (con annessa sospensione dello stipendio) di un anno.

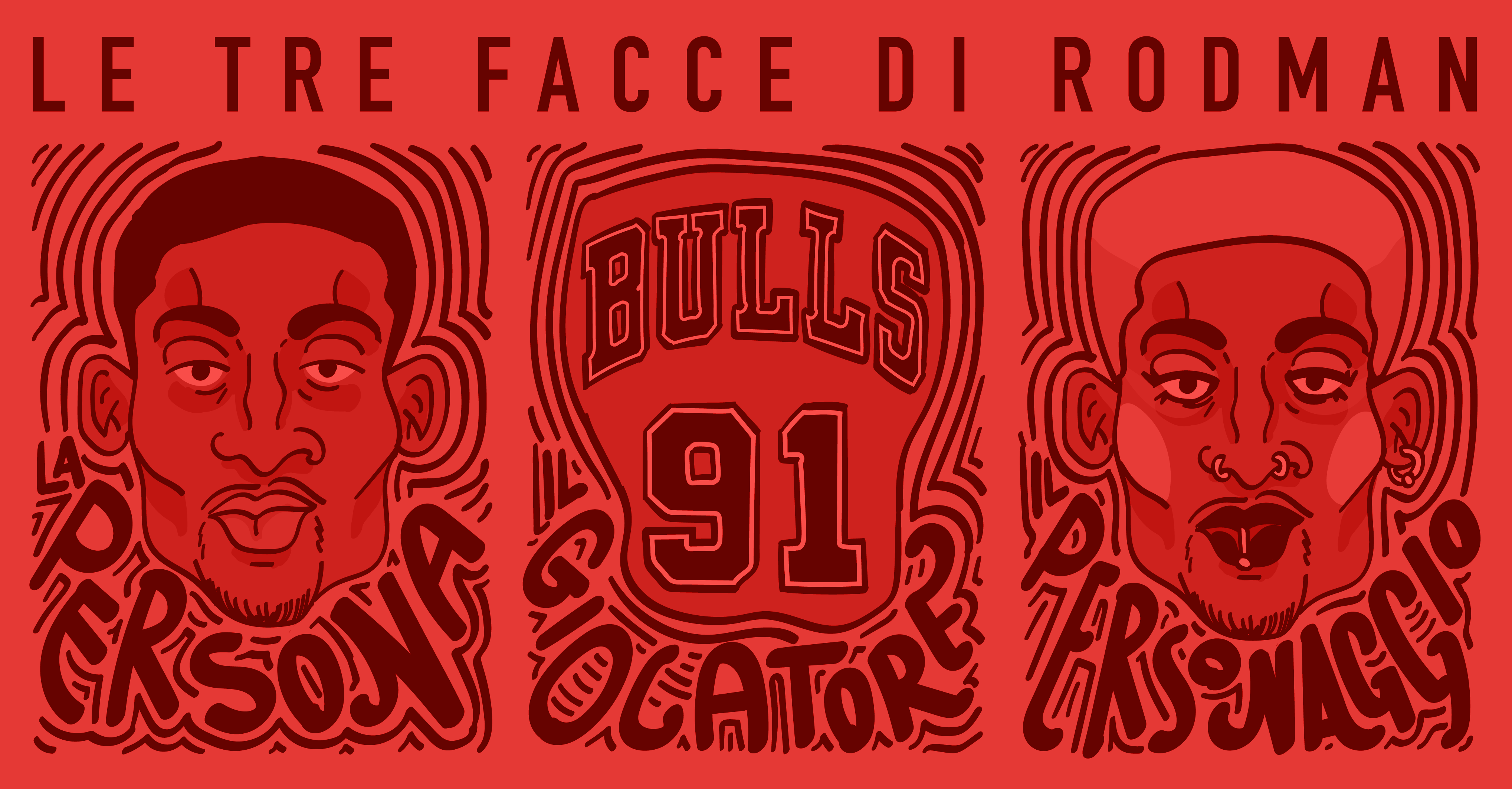

Un anno che passa veloce. Nello stesso istante in cui la squalifica scade, Golden State trova l’accordo per la sua cessione. Spree si imbarca su un aereo, direzione New York, sponda Knicks, in cambio di John Starks, Chris Mills e Terry Cummings. È strano, perché il GM dei Knicks è tal Dave Checketts, mormone praticante, un tizio che è passato alla storia del basket per aver affermato che Dennis Rodman, fosse stato anche uno da 35 rbd a partita, lui non lo avrebbe mai fatto giocare. Ci si chiede perché Spree riceva la sua occasione proprio da Dave Checketts. La risposta è una sola: è un nuovo inizio, è linfa.

New York non è Oakland, e questa è una cosa molto evidente. L’ambiente è frizzante, esplosivo, convulso, folle. Tutti corrono, tutti sono sempre, costantemente, su di giri. È l’ambiente naturale per uno come Spree. La sua prima stagione al Madison (’98-’99) viene accorciata dal lock-out ma è assolutamente memorabile. Inserito in un sistema e in una mentalità vincente, Spree dispensa basket e spettacolo, si fa trascinatore e guida di una squadra che raggiunge l’ottavo record nella Eastern Conference, fa ricredere sul suo conto ogni suo detrattore, persino quel Brendan Malone che siede accanto a coach Jeff Van Gundy proprio sulla panchina dei Knicks. Ma il capolavoro deve ancora essere composto. Mancano le ultime pennellate a completamento dell’affresco. Partendo come testa di serie #8 i New York Knicks dapprima eliminano i Miami Heat al primo turno (diventando la seconda squadra, dopo i Denver Nuggets, a vincere una serie ai play off partendo come #8), poi si fanno largo, battendo prima gli Atlanta Hawks, poi, in finale di Conference, gli Indiana Pacers. È l’imponderabile. Per la prima volta nella storia, la testa di serie #8 arriva alle Finals. Di fronte, i campioni dell’Ovest, i San Antonio Spurs delle “Twin Towers”, David Robinson e Tim Duncan. Tutte le fiabe finiscono, ma quella dei New York Knicks non ha un lieto-fine. San Antonio batte New York 4-1, Tim Duncan vince l’MVP delle Finals. Tra i Knicks l’ultimo ad arrendersi è Spree, che gioca con il coltello tra i denti fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Il capolavoro manca della sua ultima pennellata. Una pennellata che Spree cercherà di apporre per cinque anni consecutivi. Ma i risultati non arrivano, e alla fine Van Gundy dà le dimissioni: è la stagione ’01-’02. Spree, il suo uomo, il suo primo generale in campo, resiste solo un anno senza di lui. Poi New York lo scambia, e lo spedisce a Minneapolis.

L’aria è quella fredda e tesa di casa, perché il Minnesota e il Wisconsin non sono poi così lontani. L’aria sa di neve, e ghiaccio. Ma sa anche di voglia. Perché i Timberwolves, lì, in Minnesota, stanno costruendo qualcosa con il solo obiettivo di vincere. Una macchina di cui Spree deve diventare uno degli ingranaggi principali. Perché in Minnesota Spree trova Sam Cassell (playmaker estroso, 24esima scelta al Draft del 1993, con due titoli NBA, vinti a Houston, già sulle spalle), Michael Olowokandi (centro dotatissimo fisicamente, prima scelta assoluta al Draft del 1998, difensore accanito e stoppatore seriale), Wally Szczerbiak (ala con i punti nelle mani, sesta scelta al Draft del 1999), ma soprattutto trova un alieno. Un alieno proveniente da un pianeta sviluppatissimo, prestato alla Terra per insegnare un nuovo modo di giocare ala forte e conosciuto, dalla popolazione indigena, con il nome di Kevin Garnett. La squadra è, per usare un eufemismo, forte. Molto forte. È lo stesso Latrell a dirlo “So solo una cosa: che questi ragazzi, KG e tutti gli altri, hanno fame. Lo vogliono [il titolo NBA N.d.A.] davvero tanto”. Spree si trova molto bene. Gioca ai suoi soliti livelli, portando il suo contributo in termini di punti, assist e rimbalzi. Poi, un giorno, la trasferta. Spree torna al Madison. Il Madison che l’ha adorato per cinque anni, il Madison che l’ha accolto, che l’ha fatto sentire amato. Quella sera Spree, al Madison, ne fa 31. Certo 31 pts, messi di fronte ai Wilt Chamberlain o ai Kobe Bryant di questo mondo sembrano cosa normale. Ma, come sempre, quello che conta è il contesto. Spree segna 31 punti al Madison Square Garden da ex dei Knicks, ed è una cosa che nessun altro ex Knick ha mai fatto. Persino Spike Lee, che le partite dei Knicks le guarda tutte dal parterre, a mezzo passo di distanza da quei colossi che si muovono sul parquet, non riesce a essere del tutto triste per quei 31 pts. Perché del resto, per i cinque anni precedenti, anche lui ha vestito solo la maglia numero 8. La maglia di Spree. Ma non c’è sempre tempo per i sentimentalismi in NBA. Il ritmo è incalzante, e Minnesota è una macchina da guerra. Dopo l’accesso ai play-off macina via i suoi avversari, fino ad arrivare in Finale di Conference. Di fronte ci sono le maglie giallo-viola, i Lakers di Kobe e Shaq, di Karl Malone e Gary Payton. Superarli è impresa che riesce impossibile persino a quei T’wolves. 4-2 dirà il risultato finale. Si va a guardare le Finals in tv. Si va a vedere Los Angeles inaspettatamente sconfitta da Detroit. E di nuovo una svolta attende Spree, dietro l’angolo.

Il contratto di Latrell Sprewell arriva a naturale scadenza in quel 2004. Lui ha ormai 34 anni, e da 12 (11, se vogliamo considerare la squalifica) si aggira per la lega. Ma Minnesota si aspetta grandi cose da lui. Minnesota in lui crede profondamente. Minnesota arriva a offrirgli un rinnovo che, sinceramente, per un giocatore ultra-trentenne, non s’è mai sentito. 21 milioni di dollari in tre anni. 7 milioni all’anno. Un’occasione assolutamente irrinunciabile. Ma è di Latrell Sprewell che stiamo parlando. Quando Minnesota gli fa quella proposta di contratto lui storce il naso, guarda gli uomini che gli stanno di fronte, e se ne esce con una frase che è uno schiaffo in faccia alla fame, alla povertà e a tutto il suo passato. “I’ve got a family to feed”. “Ho una famiglia da sfamare“. Lo choc rimarrà dipinto sui volti dell’establishment di Minnesota per molti minuti dopo l’uscita di Latrell dalla stanza. Tutti pensano che un così sprezzante rifiuto dipenda soltanto dal fatto che Spree non voglia rimanere a Minneapolis, e così si fanno avanti altre franchigie, con proposte comunque vantaggiose e con roster già ipercompetitivi. Lui rifiuta, in serie, tutti quanti. Anche i San Antonio Spurs, anche i Dallas Mavericks. Spree è convinto e deciso a giocare solo alle sue cifre. Altrimenti nulla. Ma le sue cifre non arrivano e così Spree si ritira, e scompare dalla circolazione. Non si sente più parlare di lui, nel bene e nel male, finché lo stato del Wisconsin non si accorge che non era stato del tutto ligio e perfetto con il pagamento delle tasse. Gli prendono quasi tutto. Gli prendono anche uno yacht, il “Milwaukee Best”, che lui tiene ormeggiato sul lago Michigan e che è una delle cose a cui era più attaccato.

Dove sia andato a finire Spree, questo personaggio drammatico e complesso, è una storia triste e già scritta. Scritta nella vita di suo padre Latosca, scritta nello squilibrio di quell’anno di squalifica. È la storia di un uomo solo e abbandonato a se stesso. È una storia tanto triste che lo stesso Robert Horry ha detto di non volerne parlare. Così come “Big Shot Bob”, non ci va di parlarne. Rimanga soltanto, per definire Latrell Sprewell, quello che di lui diceva Allen Iverson “Se potessi reincarnarmi in qualcuno, non vorrei essere MJ. Vorrei essere Spree.”